1. Conceptualización

Durante el proceso de traducción, los traductores deben solucionar problemas y elegir entre una serie de alternativas teniendo en cuenta aspectos como el contexto comunicativo, el encargo del cliente y el público al que va dirigido el producto. Este proceso, muchas veces inconsciente, suscita diferentes posturas, pues cada traductor toma una decisión con base en motivaciones diversas. Cuando estas motivaciones llegan al ámbito público, es decir, cuando los traductores comentan entre sí el porqué de sus elecciones, se empiezan a utilizar términos técnicos para designarlas; de esta forma, nacen conceptos como texto fuente, texto meta (con sus variaciones: origen, partida, llegada, final) estrategia, traslación y otros términos pertenecientes a un metalenguaje que explica el proceso, las decisiones y las posibles consecuencias de cada forma de proceder. A este metalenguaje se le suma otro concepto, el de temporalidad, que nos permite comparar los procesos de traducción con movimientos culturales, interculturales, sincrónicos y asincrónicos que forman un campo más amplio conocido como estudios de traducción.

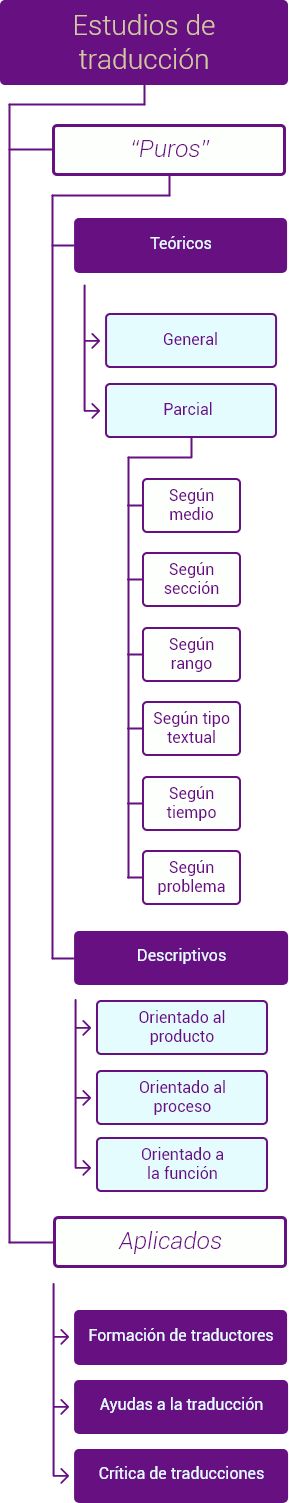

Los estudios de traducción son un área académica de investigación que se encarga del estudio de las teorías y aplicaciones de los procesos de traducción. James S. Holmes, traductor holandés, estableció el carácter disciplinar del área al proponer un nombre y una estructura para este campo en su obra The name and nature of translation studies (1975). El campo de estudios propuesto por Holmes contemplaba ramas teóricas, descriptivas y aplicadas que, posteriormente, recoge Guideon Toury en el famoso mapa de los estudios de traducción (figura 1).

Mediante el análisis de los problemas que surgen alrededor del fenómeno de la traducción y del acto de traducir, los estudios de traducción se han desarrollado para incorporar conceptos y visiones de otras disciplinas, convirtiéndose en un área interdisciplinar en sí misma. A pesar de que existen tensiones entre la práctica y la teorización que surge a partir de esta, los estudios de traducción se encuentran en expansión gracias a diversos factores como la demanda constante de traducción especializada, la necesidad de contar con programas de traducción e interpretación en diferentes niveles académicos y la proliferación de conferencias, libros y revistas especializados en temas de traducción e interpretación que ayudan a posicionar la disciplina.

Las diversas teorías de esta disciplina parten del debate sobre si una traducción debe ser literal (palabra por palabra) o libre (sentido por sentido). Dicho debate, que proviene desde la época de Cicerón y se pone de manifiesto en las reflexiones que hace San Jerónimo de sus traducciones de la biblia, da origen a la toma de diversas posturas según el momento histórico. A finales del medioevo y principios de la edad moderna, por ejemplo, en las traducciones de la biblia se priorizaba la fidelidad al texto religioso; hacia el siglo xvii, por el contrario, se buscaba claridad, lógica y elegancia, siguiendo los principios del humanismo. Como vemos, uno de los mayores impulsores de las teorías en esta disciplina han sido las diversas traducciones realizadas de este libro sagrado, pues los diferentes traductores se esforzaron por justificar su acercamiento según los valores culturales y sociales de cada época.

Los primeros intentos de formular una teoría de la traducción se remontan a finales del siglo xvii y fueron realizados por el poeta y traductor John Dryden (1631-1700) con base en las reflexiones hechas sobre sus propios trabajos y las decisiones tomadas en cada uno de estos. En The preface to Ovid´s epistles, originalmente publicado en 1680, Dryden (2019) propone una triada de posibles opciones que tiene un traductor al momento de interpretar y reescribir una obra:

Haga clic en los botones para conocer las opciones que tiene un traductor al momento de interpretar y reescribir una obra.

Traducción palabra por palabra, o línea por línea, que corresponde a la traducción literal.

Traducción en la que se tiene en cuenta al autor, pero no se siguen sus palabras de forma estricta, puesto que se realizan cambios de frases enteras. Corresponde a la traducción sentido a sentido o traducción fiel.

Corresponde a lo que conocemos como traducción libre o adaptación, donde se pueden manipular tanto las palabras como el sentido.

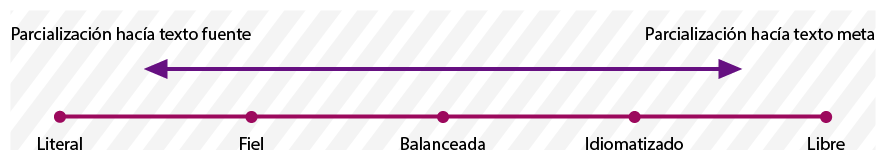

Esta primera categorización se conoce como la parcialidad de la traducción y se representa visualmente en la figura 2:

Figura 2. Parcialidad de la traducción.

Adaptada de Hervey, Loughbridge y Higgins (2006).

Esta parcialización es de orden descriptivo y se refiere, básicamente, a un conjunto de instrucciones sobre lo que debía hacerse para lograr una traducción adecuada en la época.

La propuesta de Dryden tuvo resonancia, pues logró conservar las características particulares del lenguaje del autor y combinarlas con el lenguaje del momento para dar validez a sus traducciones. Otros escritores y traductores empezaron a seguir estos principios o a hablar de unos similares. Tal es el caso de Étienne Dolet, quien hacía traducciones con la intención de diseminar las enseñanzas del mundo clásico a través de un lente humanista, con lo que contribuyó al desarrollo de la lengua francesa. En su tratado La manière de bien traduire d’une langue en autre (La forma de traducir bien de una lengua a otra), Dolet (2018) establece los siguientes cinco principios:

Haga clic en los botones para conocer los cinco principios establecidos por Dolet.

El traductor debe entender perfectamente el sentido y material del autor original, aunque es libre de realizar aclaraciones en conceptos que no estén claros.

El traductor debe conocer perfectamente tanto la lengua original como la lengua de destino.

El traductor debe evitar hacer traspasos palabra por palabra.

traductor debe evitar latinajos y formas o estructuras fuera de lo común.

El traductor debe unir las palabras de forma elocuente, evitando incoherencias.

Estos principios evidencian el interés humanista del francés por redescubrir los clásicos a través de una interpretación de su sentido, así como el interés político por establecer la independencia de la lengua francesa. El inglés Alexander Draser Tytler utiliza también la estructura de principios en su obra Essay on the principles of translation (Ensayo sobre los principios de traducción), pero propone una dirección opuesta, al establecer que una buena traducción debe apelar al lector, quien debe sentir el texto cercano o propio. En este sentido, Tytler (1790) propone tres leyes o reglas generales:

1

La traducción debe contener una transcripción completa de las ideas del trabajo original.

2

El estilo y la forma de traducir deben tener el mismo carácter del original.

3

La traducción debe contener todo el ritmo y cadencia de la composición original.

Ambos autores, Dolet y Tytler, categorizan sus principios o reglas en orden de importancia, con el ánimo de proporcionar una guía sobre qué tiene más peso al momento de tomar una decisión; así, la cadencia y el ritmo se pueden sacrificar por la forma y esta, a su vez, se puede sacrificar en favor del sentido.

Estas primeras formas de estructurar las reflexiones en torno a la traducción y producir recetas que marquen el camino a seguir para otros traductores se replicaron en diversas partes de Europa y Asia; sin embargo, los criterios normativos planteados para realizar estos juicios tenían un carácter subjetivo, por lo que durante la segunda mitad del siglo xx, con el auge de las editoriales y los inicios de la profesionalización del oficio, los traductores retoman las discusiones y empiezan a redefinir los conceptos de traducción literal y traducción libre con la ayuda de taxonomías sistemáticas que permitieran una mayor comprensión del fenómeno de la traducción.

1.1. Estructuralismo

Se conoce como estructuralismo al análisis del lenguaje a través de las relaciones que tienen sus elementos entre sí y con las estructuras que forman. Este pensamiento nace con Ferdinand de Saussure y la escuela de Ginebra y, posteriormente, es adoptado por el círculo lingüístico de Praga y la escuela de Copenhague. La corriente teórica del estructuralismo resalta el valor de las relaciones ocultas entre elementos lingüísticos, las cuales siguen una lógica específica según el contexto cultural en el que se conciben. Así, esta teoría ofrece una aproximación científica a la cultura, al concebir las lenguas como diferentes visiones del mundo.

De este modo, la traducción se convierte en una forma de estructurar los lenguajes y la falta de simetría entre ellos, teniendo en cuenta las relaciones que establece cada concepto en cada idioma con sus vecinos y cómo dichas relaciones se manifiestan para dotar de significado el lenguaje. Sin embargo, explicar la traducción bajo esta teoría resultaría en la imposibilidad de realizar traducciones en ámbitos como el televisivo, donde se utiliza el lenguaje de forma creativa y un concepto puede tener relación con su entorno y con otros. De hecho, la traducción en general sería imposible, ya que los idiomas conciben el mundo de formas muy diferentes y, por lo tanto, no existiría equivalente entre ellos. A pesar de esto, los traductores existen y hacen producciones útiles (Mounin, 1963).

El estructuralismo puede explicar la existencia de la estructura de un idioma a partir de la explicación del problema del sentido, el cual establece una distinción entre el valor de un concepto en relación con su sistema de lenguaje y la significación o el uso concreto de ese concepto. De esta forma, si la traducción no puede reproducir el primero (el significado) es posible que pueda reproducir el segundo (su uso concreto o significación).

La traductología, entonces, concibió el estructuralismo en paralelo al análisis de los sistemas lingüísticos: mientras la lingüística contrastiva analizaba las diferencias entre los sistemas, la traductología se encargaba de analizar la equivalencia entre expresiones en un contexto de uso real del idioma (Koller, 1995). Adicionalmente, el objeto de trabajo de la traducción son los textos, los cuales se componen de niveles lingüísticos, de modo que la equivalencia no debe existir necesariamente en todos los niveles al mismo tiempo, sino que puede darse según la categoría (fonética, léxica, semántica, etc.) (Catford, 1974).

Ejemplo

Para ejemplificar cómo se concibe la traducción desde un punto de vista estructuralista, se puede partir de un nivel léxico, reconociendo las funciones y valores que se asocian a un concepto del texto fuente y, contrastivamente, ver cuántos de ellos se encuentran en el texto meta.

Es así como se podría obtener la siguiente clasificación:

Tabla 1

Análisis léxico de conceptos

Concepto original |

Descripción |

Análisis |

|

Mouton/mutton |

Animal |

Se toma el concepto de animal y carne de animal joven para designar una oveja. |

|

Wrench |

Llave inglesa |

Sentido 1: instrumento para dar vuelta. |

|

Piano key |

Tecla de piano |

Sentido 2: instrumento de ingreso de información |

|

Code key |

Código |

Sentido 3: clave, en sentido metafórico. |

Basada en Bascom (2007) y Pym (2016).

La dificultad con este tipo de análisis es que no necesariamente todas las personas identificarán los mismos componentes, no obstante, sí tendrán la sensación de que existen relaciones de equivalencia. Esta es la noción que da origen a las teorías de la equivalencia.

Sugerencia

Te invito a que busques en la web y leas el siguiente artículo, donde profundizarás un poco más sobre cómo se concibe la traducción desde el estructuralismo:

Horst, H. (1973). La traducción, vista desde el estructuralismo. ES: Revista de Filología Inglesa, 3, 49-89.

1.2. Conceptualización de equivalencia

¿En qué piensa usted cuando escucha las palabras martes trece? ¿Le parece que se refieren a un día cualquiera del calendario o las asocia con superstición y mala suerte?

Si se le explica esto a una persona proveniente de un país de habla inglesa es posible que reconozca la superstición, pero sería necesario asociar esta con viernes trece, no con martes. En el mismo sentido, es apropiado vestir de negro para un funeral en Colombia, pero sería totalmente incorrecto hacerlo en la india y, aunque el rojo es el color del romance y la pasión en Estados Unidos, en África del Sur significa luto.

Basada en Muhammadtaha Ibrahim Ma'aji (2019) y Dominika Gregušová (2019).

Esta clase de relaciones entre conceptos se conocen como equivalencia; todo traductor debe reconocerlas y tenerlas en cuenta al momento de contextualizar su trabajo. En traducciones de este tipo el texto meta se puede relacionar con el texto fuente en varios niveles: formal (palabras que se intercambian por otras palabras), referencial (conceptos similares) o funcional (emociones o sentimientos asociados a conceptos). Si bien la teoría de la equivalencia propone una correspondencia entre los valores de palabras o conceptos a cierto nivel, en la aplicación se encuentran diferencias que no se explican como una mera transposición de conceptos.

1.2.1. El significado lingüístico y la equivalencia

La historia ha considerado tres tipos de traducción: intralingüística, interlingüística e intersemiótica. En la primera imperan dos conceptos que apoyan la teoría de la equivalencia y que Roman Jakobson (1959) examina: el significado lingüístico y la equivalencia. El lingüista ruso retoma la línea de Saussure, quien distingue el sistema lingüístico (lenguaje) de sus elementos constitutivos (palabra) y diferencia dentro de estos el significante (señales escritas y habladas) y el significado (el concepto), los cuales, al unirse, crean el signo lingüístico. Un ejemplo de esto puede ser la ambrosía, que denota una sustancia dulce y cuyo significante, a pesar de describirse en los mitos griegos, nadie ha probado o experimentado en la vida real.

Esta relación entre significado y significante resulta problemática cuando se realiza una traducción interlingüística, ya que generalmente no hay equivalencia completa entre unidades pertenecientes a diferentes códigos. Un ejemplo de ello es la diferencia entre las distintas formas y categorías que tienen los esquimales para describir la nieve y su color (elementos de su vida cotidiana); aunque alguien del trópico puede llegar a percibir la nieve de formas distintas, no logra comprender todas las variedades que involucra este concepto para ellos.

El grado de traducibilidad de un concepto se encuentra en las diferencias lingüísticas cruzadas, donde subyace el concepto de equivalencia, las cuales giran alrededor de formas léxicas y gramaticales obligatorias. Es decir, las diferencias entre los lenguajes ocurren en aspectos como el género (casa es femenina en lenguas romances, neutra en lenguas germanas y no tiene género en la lengua de señas) y el nivel de aspecto, es decir, las variaciones morfológicas internas de cada lengua, entre otros.

1.2.2. Equivalencia natural y direccional

Una de las dificultades que presenta la teoría de la equivalencia es que no responde la pregunta de por qué la relación de equivalencia se produce en una sola dirección, casi siempre hacia el texto meta; no especifica “(…) si el equivalente es igual a una posición o valor dentro de un idioma, a un mensaje, a un texto con contenido y estilo o a todos ellos en distintos momentos” (Pym, 2016, p. 31) o al mismo tiempo. Una posible respuesta a esta pregunta la ofrece Otto Kade (1968), quien propuso tres tipos de equivalencia a nivel de palabras o frases:

1

Equivalencia uno a uno: por ejemplo, los términos técnicos que son regulares entre idiomas (tomography = tomografía).

2

Equivalencia uno a varios: elección entre varias alternativas (ver tabla 1).

3

Equivalencia uno a ninguno: se debe crear una solución haciendo uso de un neologismo o préstamo.

Se considera que estas definiciones son equivalencias direccionales, pues no especifican si hay relación de igualdad o movimientos que vayan indistintamente de un lado a otro, excepto en la primera, donde la unilateralidad (hacia el texto fuente) es más notoria. Se reconoce un movimiento de doble sentido cuando al realizar la traducción en cualquier dirección el resultado es el mismo (viernes es friday y friday es viernes). Esta equivalencia de doble sentido es lo que se conoce como equivalencia natural. En el caso de viernes trece y martes trece la equivalencia natural se mantiene a nivel de la superstición y la mala suerte, y ambos términos son intercambiables.

Algunos tipos de equivalencia se refieren a conceptos pre-existentes en la lengua, sin necesidad de que intervenga el traductor; otros, por el contrario, hacen referencia a la producción que hace el traductor en la lengua de llegada. Dichas equivalencias se conocen como naturalidad y direccionalidad, respectivamente, y ayudan a entender los conceptos más generales sobre los que se basan las subsiguientes teorías de la traducción.

Sugerencia

En el siguiente video encontrarás una explicación en LSC sobre el significado de las señales de tránsito. ¿Existe o no existe equivalencia? ¿Qué tipo de equivalencias puedes establecer entre las señas y sus referentes? Consulta con tu asociación local de sordos las señas que se utilizan en tu región para las señales de tránsito.

Instituto Nacional para Sordos, INSOR [INSOR]. (13 de marzo de 2014). Señales de tránsito. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=IDG_rYGQmp4